In den letzten Wochen habe ich einige Blogeinträge des Umweltaktivisten John Halstead gelesen. Einerseits hat das mit meinen Recherchen für meine Dissertation zu tun, andererseits mit meinem Bedürfnis danach, eine „relationship with the more-than-human world in your neighborhood“1 zu kultivieren. Ein Unterfangen, das sich zunehmend unmöglich und vergeblich anfühlt, angesichts der weltweit Fahrt aufnehmenden Abkehr von allen Bemühungen, den voranschreitenden Prozessen des menschengemachten Klimawandels und des damit einhergehenden Massenaussterbens noch Einhalt zu gebieten.2

Vielleicht sind es allzu große Worte und Konzepte, um damit einen Artikel über einen Radausflug und Videospiele einzuleiten, und allzu große Anforderungen an ebenjenen Ausflug, ein genuines Gefühl der Verbundenheit mit dem Nichtmenschlichen zu evozieren, aber, wie es so schön heißt, man tut, was man kann. Wie dem auch sei, ich hatte also beschlossen – nicht aus diesen Überlegungen, aber definitiv aus obigem Bedürfnis heraus – am Ostersonntag einen Ausflug in die Döberitzer Heide zu unternehmen.

Es wurde dann auch ein sehr schöner und sehr österlicher Ausflug. Österlich in dem Sinne, dass das Aufblühen von Landschaft, Flora und Fauna einem Auferstehungsfest angemessen erschien. In einer Kritik am rigiden Jahreszyklus neuheidnischer Festtagskultur schreibt Halstead, dass nicht erst angesichts des „impact of climate weirding on the weather of recent years“3 ein Anders-Denken der Jahreszeiten notwendig sei – vor allem für eine Religion oder Kultur, die sich zentral auf die eingangs zitierte Beziehung zum Nichtmenschlichen berufen will. Halstead, der sich selbst als pagan (mit betont kleinem p) versteht, lädt hier ein zum Zerbrechen des Jahresrades („breaking the wheel“), indem man das konkrete Erscheinen der Atmosphären des Jahresverlaufs zentral stellt:

The seasons just aren’t what we think they are. If you’re paying attention, and you can let go of preconceptions, it’s obvious. There’s not four of them. And they’re all different lengths. And they each have their unique quality. It’s not just about temperature. There’s precipitation, humidity, wind, storms, cloudiness, the smell of the air. It’s still more or less predictable. But it’s a lot more complex. It’s not even a wheel. It is circular-ish, but it’s not a circle. It weaves and bobs, ebbs and flows.4

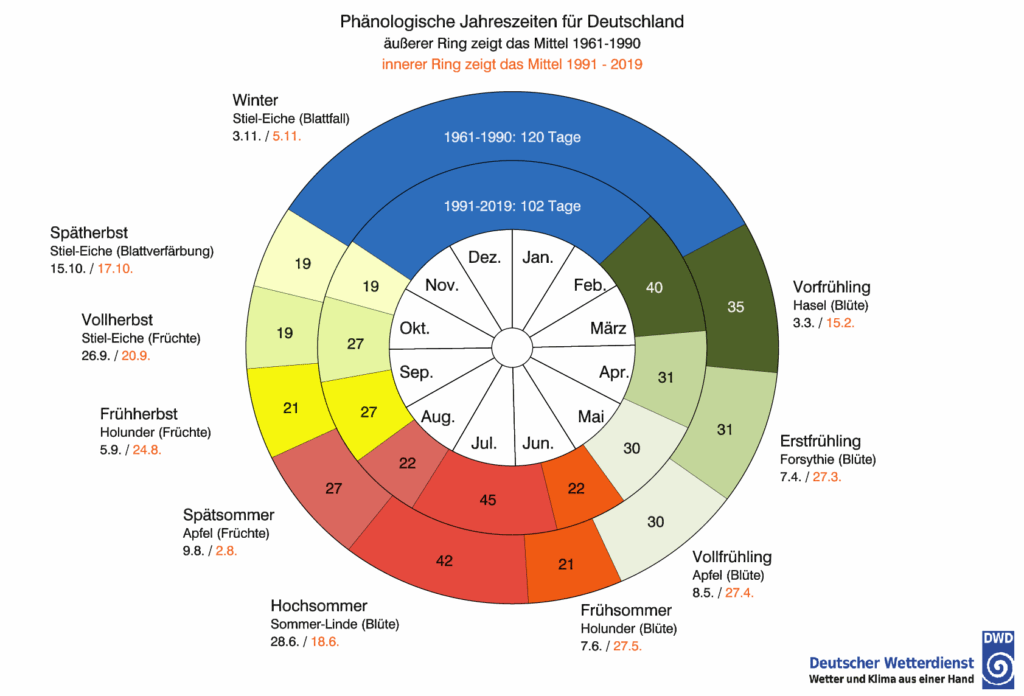

Eine ähnliche Abweichung vom rigiden Modell der – in den gemäßigten Zonen – vier Jahreszeiten stellt der phänologische Kalender dar. Anstatt das Jahr anhand von Datumsmarkern einzuteilen, wie es der astronomische Kalender tut, orientiert sich die phänologische Einteilung des Jahres – für Deutschland geben NABU5 und der Deutsche Wetterdienst6 zehn phänologische Jahreszeiten an – an „periodisch wiederkehrenden Entwicklungserscheinungen in der Natur“7. Zumeist sind dies Marker wie Blüte, Frucht und Blattfall verschiedener Pflanzen, aber auch der Vogelzug kann hier miteinbezogen werden. Einerseits bietet der phänologische Kalender so konkrete Orientierung für Landwirtschaft und Ackerbau, andererseits lassen sich anhand von phänologischen Beobachtungen konkrete Entwicklungen im Pulsieren des Jahresrhythmus abbilden:

Sowohl Halsteads zerbrochenes Rad als auch der phänologische Kalender wollen die nicht erst angesichts des Klimawandels ungleichmäßig und lebendig wabernden Verläufe der Jahresrhythmen anders denkbar machen als anhand arbiträrer Datumsmarker – seien es die planetaren Marker der Sonnenwenden und Tag- und Nachtgleichen des Neuheidentums oder die eng verwandten astronomischen Marker der meteorologischen Jahreszeiten. Halsteads paganism und dem phänologischen Kalender ist dabei gemein, dass für sie das konkrete Erscheinen der materiellen Rhythmen das ausschlaggebende ist – jedoch unterscheiden sie sich in ihrer Perspektivierung: Während der phänologische Kalender sich, wie beschrieben, an den konkret messbaren und quantifizierbaren, materiellen Abläufen in der Natur orientiert, scheint Halstead phänomenologisch zu denken und auf die menschliche, subjektive Wahrnehmung und Erfahrung von Atmosphären abzuheben. Diese Fokussierung auf die materiellen Rhythmen der Natur bzw. die subjektive Wahrnehmung lässt hier produktive Konvergenzen zu: Momente, in denen dann doch im Unrund des Jahres für einen Augenblick alles rund zu laufen scheint und sich die wahrgenommenen Rhythmen mit den kalendarischen und symbolischen treffen. Und das meine ich, wenn ich sage, dass dieser Ostersonntag ein sehr österlicher Sonntag war.

Die Bäume und Sträucher trieben frisches Grün und reiche Blüten aus, vom Aussichtsturm am Finkenberg im Süden der Heide konnte ich zwei Kolkraben im Flug beobachten, auf dem Vorplatz vor dem Turm ließ sich sogar der Osterhase – oder zumindest ein Feldhase – aus der Nähe sehen. Immer wieder hörte ich die ein wenig schauerlichen Rufe von Jagdfasanen. Während einer Essenspause in der westlichen Heide konnte ich mit dem Fernglas eine Gruppe von Rothirschen und einen – vermutlich – Rotmilan beobachten. Vom Mäusebussard hörte ich nur den Ruf und die erste Mehlschwalbe des Jahres kreuzte gerade, als ich mal wieder tief im Sand feststeckte, Kapriolen schlagend meinen Weg.

Die Döberitzer Heide

Jeder Ausflug in die Döberitzer Heide – zumindest jeder Radausflug – beginnt für mich mit einer Abwägung. Einige Kilometer südwestlich von Spandau gelegen, ist das etwa 5000 Hektar große Areal, das in den 90ern auf dem Gebiet des Truppenübungsplatzes Döberitz als Naturschutzgebiet ausgewiesen wurde, landschaftlich und in seinen Bodeneigenschaften unverkennbar Brandenburg. Und das heißt in diesem Fall vor allem: sandig. „Das wohl bekannteste Bodensubstrat in Brandenburg ist der Sand“8, heißt es beim Landesamt für Umwelt Brandenburg, und die Wanderwege in der Döberitzer Heide bieten keine Veranlassung dazu, daran zu zweifeln. Die Abwägung war also folgende: Es hatte in den letzten Tagen nach einem viel zu trockenen März und April für zwei Tage ein wenig geregnet, war zumindest feucht. Der Sonntag war zwar wieder sonnig und warm, aber aus Erfahrung wusste ich, dass die Wege in der Heide nach stärkeren Regenfällen oft noch für ein oder zwei weitere Tage einigermaßen befahrbar sind, weil sich der angefeuchtete Sand zu einem einigermaßen festen Untergrund verdichtet. Ich fahre kein Mountain Bike – mein geliebtes Trekkingrad findet sich zwar klaglos mit fast allen Feld- und Waldwegen ab, neigt aber der Kapitulation zu, wenn wir versuchen, tieferen Matsch oder losen Sand zu durchfahren.

Heute sah es aber gut aus, wog ich eben ab, und machte mich auf den Weg. Wenn ich hier schreibe, dass ich befand, dass es „gut aussah“, dann bedeutet dies wohlgemerkt nicht, dass ich nicht davon ausging, in der einen oder anderen Sandbank stecken zu bleiben. Vielmehr ist ein guter Tag zum Radfahren in der Döberitzer Heide ein Tag von dem ich mir erwarte, mein Rad nicht einen Großteil des Weges durch losen Sand schieben zu müssen, in den ich bei jedem Schritt bis zu den Knöcheln einsinke. Ein guter Tag zum Radfahren in der Döberitzer Heide ist einer, an dem ich mich dem Steckenbleiben annähern und entziehen kann, auch wenn es zweifellos passieren wird.

Ich hatte bisher noch nie das etwa 1860 Hektar umfassende Sperrgebiet im Herzen der Heide, in dem unter anderem Wisente und Przwalski-Pferde quasi-wild leben, komplett umrundet. Die Folgen und Hinterlassenschaften der Nutzung als Truppenübungsplatz sind bis heute auf dem gesamten Gebiet der Heide präsent. Die Webseite der Heinz Sielmann Stiftung warnt davor, hier Metallschrott, Flaschen oder Glasflakons aufzusammeln, sei es auch aus gutgemeintem Bestreben, das Naturschutzgebiet sauber zu halten. Denn über Jahrzehnte wurden scharfe Munition und Giftgas zu militärischen Übungszwecken verwendet, und deren Reste befinden sich bis heute hier im Boden.

Eine Konstruktion aus drei Zäunen – zwei davon Elektrozäune – verhindert das Betreten dieser sogenannten Wildniskernzone. Umrundet man sie, so bewegt man sich für eine Großteil des Weges genau an diesem Zaun entlang. Alle paar Meter warnen Schilder davor, das Gebiet zu betreten; im Süden der Heide wird der Weg sogar auf beiden Seiten von Schildern flankiert, die vor Lebensgefahr beim Verlassen des Weges warnen, da die Heide hier an ein weiterhin aktives Übungsgebiet der Bundeswehr grenzt.

Es ist zu vermuten, dass es den Spreng- und Munitionsresten, dem Giftgas und den einsturzgefährdeten Bunkerruinen zu verdanken ist, dass das Gebiet nach der Wende nicht zur landwirtschaftlichen Nutzung freigegeben wurde – und dass hier infolgedessen ein Rückzugsgebiet für bedrohte Tiere, Pflanzen, und ein Schutzgebiet für Landschafts- und Bodenformen Bestand angelegt werden konnte. Bisher jedenfalls. Für den Moment scheint die ‚Wildnis‘ hier den Menschen wortwörtlich mit seinen eigenen Waffen zu schlagen oder zumindest zurückzuhalten. Zu große Hindernisse sind Versicherungsschutz, die Sorge um menschliches Wohlergehen und die Kosten für eine Räumung des Areals, auch wenn das Einkaufszentrum Havelpark und Karls Erlebnis-Dorf – ein skurril-faszinierender Erdbeerfreizeitpark –, die beide direkt nördlich der Heide an der Bundesstraße 5 liegen, klar machen, welche Ansprüche auf Landschaftsräume erhoben werden, sobald sich diese nicht mehr erfolgreich der menschlichen Nutzbarmachung widersetzen.

Sperrgebiete

Es muss etwa 2004 gewesen sein, als ich auf Elena Filatovas Bericht ihrer Chornobyl-Reise9 gestoßen bin. Wenige Jahre später erlangte Прип’ять (Prypjat) durch Call of Duty 4: Modern Warfare10 und S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl11 breite Bekanntheit. Für mich war die (zumindest in ihrer Rezeption in der Populärkultur) verlassene Zone um den 1986 verunglückten Reaktor seither ein faszinierend anziehender Ort. Zunächst als eine Ansammlung von abenteuerlich-romantischen Ruinen – aber zunehmend auch als Sperrgebiet, in dem sich angesichts ihrer weitestgehenden Unbewohnbarkeit für den Menschen, wie auch in der deutlich kleineren Döberitzer Heide, Populationen von Wölfen, Przwalski-Pferden und Bisons – unter anderen – ausbilden konnten oder angesiedelt wurden. Als ein Rückzugsort für das marginalisierte Nicht-Menschliche, angesichts einer alles verzehrenden Wachstumslogik. Beide Modi der Faszination, so man sie überhaupt auftrennen möchte, verweisen am Ende auf ihre jeweiligen Sehnsuchtsmomente. Einerseits eine Sehnsucht nach dem Aufschließen, Erobern und Erkennen des Abenteuerortes, und andererseits nach dem Verschwinden und Aufgehen, der Veräußerung12 im für den Menschen unbewohnbaren Sperrgebiet.

S.T.A.L.K.E.R., mit seiner Anlehnung an Andrei Tarkowskis Сталкер/Stalker13 und die gemeinsame Vorlage Picknick am Wegesrand14 der Brüder Strugazki, betont die Zone als gefährlichen, widerständigen Abenteuerort. Wer in sie vordringt, wird in ihrem Zentrum – hier im Sarkophag des havarierten Reaktors – ein wirkmächtiges Objekt finden, das dem Mutigen jeden Wunsch erfüllt.15 Diese Sehnsucht nach einem Abenteuer ist für mich allerdings zwingend eine, die unerfüllt bleibt. So wie ich S.T.A.L.K.E.R. nie durchgespielt habe – was sich vielleicht noch ändern kann – habe ich auch Прип’ять nie besucht. Noch im Januar 2022 hatte ich meiner Frau auf den Aufruf der ukrainischen Initiative ‚Visit Ukraine‘ hin, die einen Einbruch der Tourist:innenzahlen angesichts der Bedrohung durch Russland beklagte, vorgeschlagen die Sperrzone um den verunglückten Reaktor zu besuchen, unfähig, mir die Möglichkeit eines Krieges in Europa überhaupt zu vergegenwärtigen16. Knapp einen Monat danach wurde die Sperrzone von der russischen Armee besetzt, die dort Antipersonenminen verteilen und im hochverstrahlten Roten Wald Schützengräben ausheben ließ. Auch wenn die Sperrzone wenig später wieder befreit wurde, ist es angesichts des andauernden Krieges und der von den Besatzern hinterlassenen zusätzlichen Gefahren in der Zone unwahrscheinlich, dass ich sie jemals besuchen werde.

Dies ist mir nicht etwa wichtig, weil ich allzu arg darunter leiden würde, dass mein touristisches Verlangen unerfüllt bleiben muss, oder ich irgendeiner Frustration darüber Ausdruck verleihen will. Vielmehr geht es mir darum, dass diese Denkfigur der Sperrzone für mich untrennbar mit einer Sehnsucht verbunden ist, die immer unerfüllte Annäherung bleiben muss, um nicht etwas völlig anderes zu werden.

Schlingern und Feststecken

Auch das Fahrradfahren im brandenburgischen Sand hat etwas von dieser Sehnsucht. In den letzten Wochen habe ich viel SnowRunner gespielt, und mich dabei anhaltend gewundert, was eigentlich das Faszinosum und Genussversprechen dieses Spiels ist. Mit schwerem Gerät fahre ich darin verschiedene Waren – meist Öl und Maschinenteile – an immer unzugänglichere Orte. Beginne ich noch in und um eine etwas heruntergekommene US-amerikanische Kleinstadt, dringe ich mit meinen Lastwagen und Anhängern im Spielverlauf immer tiefer in Wildnisgebiete vor, die nicht etwa wild sind, weil hier unangetastete Natur herrschen würde, sondern weil es Ödlande industrieller Verwüstung sind, über die der Mensch angesichts seiner selbst hervorgebrachten Katastrophen die Kontrolle verloren hat.

Öl-, Chemie- und Strahlungsunfälle sind hier nur der Anfang – auch wenn SnowRunner sich tunlichst hütet, auch nur die Idee des Klimawandels ins Spiel zu bringen, so bedient es sich doch dessen augenfälligsten und sinnlich greifbarsten Auswirkungen: Erosion, Waldbrände und Überschwemmungen haben ganze Landstriche in unzugängliche, tote Sümpfe verwandelt, mit hüfttiefem Schlamm, in dem sich die Reifen meiner Lastwagen eingraben, bis kaum noch ein Vor oder Zurück möglich ist, wenn man nicht mit seiner Motorwinde doch noch einen abgestorbenen Baum oder einen abgesägten Stumpf zu fassen bekommt, um sich noch ein, zwei oder zehn weitere Meter voran zu ziehen.

Das Spiel entwirft eine seltsame Doppelfigur, die sich über die doppelte Sehnsuchtsstruktur des Sperrgebiets legen lässt. Einerseits ist da der Triumph des Moments, in dem ich mich schon festgefahren glaubte, aber doch noch weiterziehen kann, um mit dem letzten Liter Diesel im Tank meine Ladung Schweröl abliefern zu können. Andererseits ist es eben die Sehnsucht nach der Begegnung mit dem Geröll, dem brüchigen Eis und dem Morast – nicht das Pflichtgefühl, dass die Angestellten der Fracking-Firma unbedingt ihre 25 Tonnen PS5s brauchen –, die mich immer wieder hinausfahren lässt. Und das beinhaltet eben auch, dass diese Begegnungen irgendwann unweigerlich damit enden, dass ich mich bis zur Bewegungslosigkeit festgefahren habe; dass ich kümmerlich von einem schlaglöchrigen Feldweg kippe, um mit dem Führerhaus voran im Sumpf zu versinken; dass ich auf den letzten Metern einen Baumstumpf übersehe, auf dem mein Truck so aufsetzt, dass die Reifen gerade genug Bodenkontakt verlieren, damit ich mich nicht mehr aus dieser Lage befreien kann. Ein lustvoller Todestrieb, der am Ende immer auf das Scheitern und zu Grunde gehen im Sumpf17 zielt.

Dieses unwiederbringliche Steckenbleiben hat etwas Libidinöses. In Gesprächen mit einem Freund, mit dem ich SnowRunner im Coop-Modus spiele, und der über seine Zuneigung zu diesem Spiel nicht weniger fassungslos zu sein scheint, als ich es über meine bin, haben wir schon oft beklagt, dass dem Spiel eine entscheidende Funktion fehlt: Auszusteigen, sich an seinen Truck lehnen und sich eine Zigarette anzünden zu können. Und wann, wenn nicht nach dem erfolgreichen Steckenbleiben im öligen Sumpf, den wir selbst produziert haben, und der uns letztlich geschlagen hat, wäre der richtige Moment dafür?18

In der Döberitzer Heide Fahrrad zu fahren ist nicht dasselbe, wie SnowRunner zu spielen. Aber es ist auch nicht nicht dasselbe. Ich bewege mich auf eine ganz ähnliche, synästhetisch tastende Weise fort, befühle den prekären Untergrund mit den Augen und dem hybriden Sinnesorgan des Vorderrads meines Fahrrads. Vielleicht nicht eigentlich die „quiet devoted relationship to nearby life“19, die Halstead als Kern seines paganism bei Martin Buber entlehnt, aber auch nur nicht, weil es strittig bleibt, ob der Sand unter meinem Vorderrad lebt. Im deutschen Original wird es sogar pässlicher, schreibt Buber hier doch von einer „stille[n] hingegebene[n] Beziehung zur lebendigen Nähe“20. Und wo der weichende und wegrutschende Sand vielleicht kein „nearby life“ ist, so ist das sinnliche Verhältnis des reaktiven Betastens zweifellos eines der „lebendigen Nähe“. Eine „stille hingegebene Beziehung“ mit dem, was nah ist – sowohl im SnowRunner-Spielen, wie auch im prekären Radfahren. Und fühle ich endlich den Sand nachgeben, so ist es eigentlich schon zu spät – es liegt dann schon nicht mehr in meiner Hand, ob ich mit ein bisschen Schlingern und einem durchdrehenden Hinterrad meinen Weg fortsetzen werde oder ob ich heute zum zwanzigsten Mal wenig grazil zum Stehen komme und die nächsten fünfzig oder hundert Meter schieben werde. Dankenswerterweise bleibe ich dabei unbeobachtet. Zumindest von allen, die über meine Beinahe-Stürze schmunzeln würden – vielleicht sieht mir ein Feldhase, ein Mäusebussard oder ein Bison dabei zu und wundert sich ein wenig.

Das Ende der Welt

Immer wieder komme ich an Resten von Stahlbetonbauten vorbei, Ruinen von Bunkern aus der Zeit der militärischen Nutzung. An einem dieser Bunker ist eine Plakette angebracht, die darüber informiert, dass dieses Gebäude versiegelt wurde, um bedrohten Fledermäusen Unterschlupf zu bieten. Es wird darum gebeten, dies zu respektieren und sich keinen Zugang zu dem Gebäude zu verschaffen. Der dritte Absatz, in dem erläutert wird, wie wichtig der Erhalt der besagten Fledermäuse für den Menschen sei, ist unter einem Graffiti dankenswerterweise weitgehend unlesbar. Ein paar Meter von dieser Plakette entfernt wurden die Worte „…bis an das Ende dieser Welt“ auf den bröckelnden Beton gesprüht.

Hoffnung, beziehungsweise hope ist im neomaterialistischen Diskurs geradezu ein dirty four letter word geworden , spätestens seit Donna Haraway so emphatisch dazu aufrief weder der Hoffnung, noch der Verzweiflung – „[n]either hope nor despair“ – zu erliegen. Dass sich so energisch gegen die Hoffnung gerichtet wird, ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass der Aufruf die Verzweiflung zu überwinden deutlich intuitiver und eingängiger ist, als jener, der Hoffnung zu entsagen – und so gerade gegen letztere besonders scharf ins Feld gezogen werden muss, da sie als nicht weniger demobilisierend verstanden wird als die Verzweiflung. Auch Halstead bezieht sich in seinem Essay „Die Early and Often“: Being Attis in the Anthropocene21 auf Haraway. Angesichts eines vermeintlich unaufhaltsamen Niedergangs der Zivilisation, der einen Großteil des biologischen Lebens mit auslöschen werde, beginnt er seinen Text mit der simplen Feststellung: „We are not going to be saved„. Und dennoch meint Halstead, in der Anerkennung der Hoffnungslosigkeit, und im Asche-, Kompost- oder Sterbender-Gott-Werden „a kind of hopeful hopelessness or hopeless hopefulness“ zu finden. Diese liegt für ihn vor allem darin begründet, dass wir lernen können, to die early and often: Lernen, so unterzugehen, dass wir, im Kleinen, möglichst wenig Schaden anrichten oder uns zumindest des Prozesses eines gemeinschaftlichen Sterbens bewusst sind: „dying-with is the only possible way to die well“.

Ich habe mich für den Moment – und zumindest im Rahmen dieses Textes – entschieden, nicht der Hoffnung anheim zu fallen und zunächst bei der Sehnsucht zu bleiben. Einer Sehnsucht, die sich ob besseren Wissens nicht traut, Hoffnung zu sein; die sich aber doch denken und fühlen lässt, wenn ich schlingernd an der Sperrzone entlangradele oder mit meinem Truck im Schlamm versinke: Danach, dass wir es vielleicht schaffen, diese Erde für den Menschen unbewohnbar zu machen, bevor sie es für alles Nichtmenschliche wird.

Der erste Entwurf dieses Texts wurde am Ostersonntag 2025 geschrieben.

Bildquellen:

Abb. 1: Wikipedia bzw. Deutscher Wetterdienst. Bereitgestellt unter GeoNutz: https://www.gesetze-im-internet.de/geonutzv/.

Abb. 2 und 4-6: Fotos, Raphael Schotten.

Abb. 3, Vid. 1+2: Screenshots/Aufnahmen aus SnowRunner [Saber Interactive, 2020].

- https://allergicpagan.com/2022/11/30/no-nonsense-paganism-introduction/ ↩︎

- Oder zumindest der Aufgabe allen Scheins, dass es je ernsthafte Überlegungegen gegeben habe, diesen Prozessen entgegenzutreten. ↩︎

- https://naturalisticpaganism.org/2024/02/27/no-nonsense-paganism-why-the-wheel-of-the-year-doesnt-make-sense-to-me-anymore/ ↩︎

- Ebd. ↩︎

- https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/pflanzen/pflanzenwissen/jahreszeiten.html ↩︎

- Kaspar, F., Zimmermann, K., and Polte-Rudolf, C.: An overview of the phenological observation network and the phenological database of Germany’s national meteorological service (Deutscher Wetterdienst), Adv. Sci. Res., 11, 93–99, https://doi.org/10.5194/asr-11-93-2014, 2014. ↩︎

- https://de.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A4nologie. ↩︎

- https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/boden/bodenschutz/brandenbruger-boeden-leicht-erklaert/. ↩︎

- Die Validität von Filatovas Berichten wurde alsbald angezweifelt, dies macht ihre Blogs jedoch nicht weniger evokativ. Vgl. auch https://chernobylproject.blogspot.com/2012/01/slight-case-of-overspeeding.html. Eine rezentere Exkursion in die Sperrzone um den havarierten Reaktor wurde 2020 von dem Videoblogger „shiey“ unternommen: https://www.youtube.com/watch?v=S_NsueHWrfw. ↩︎

- Call of Duty 4: Modern Warfare [Infinity Ward; 2007]. ↩︎

- S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl [GSC Game World, 2007], inzwischen unter dem Titel S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl auf der aktuellen Konsolengeneration wiederveröffentlicht. ↩︎

- Soweit es mir möglich ist dies zu überprüfen – ich verlasse mich hier auf Google Translate und DeepL – lässt sich das ukrainische відчуження (aus der Bezeichnung für die Sperrzone um Chornobyl: Зона відчуження Чорнобильської) als Entfremdung, Verfremdung oder eben Veräußerung übersetzen. ↩︎

- Сталкер [Andrei Tarkowski; UdSSR 1979]. ↩︎

- Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий (1972): Пикник на обочине. ↩︎

- Auch wenn die Wunscherfüllungs-Enden hier allesamt verfehlte Täuschungen sind. Das “wahre” (oder gute, oder schöne, oder richtige) Ende ist hier anscheinend eines, in dem der Spielercharakter erkennt, dass er schon immer der war, den er eigentlich zu suchen glaubte, und im Zuge dessen mit einem Kollektivbewusstsein verschmilzt, das hinter der Wirkmacht der Zone zu stehen scheint. Vielleicht werde ich diese etwas vage Beschreibung überarbeiten, sollte ich S.T.A.L.K.E.R. doch einmal durchspielen. ↩︎

- Dank hier an die mit mir verheiratete Realpolitikerin, die irgendetwas zwischen „Nein.“ und „Hast du ein Rad ab?“ geantwortet hat. ↩︎

- Vgl. Brittnacher, H. R. (2015) „Zu Grunde gehen in Sumpf, Schlamm und Fluten: Zur longue durée apokalyptischer Metaphorik“, in Briese, O. (Hg.) Aktualität des Apokalyptischen: Zwischen Kulturkritik und Kulturversprechen, Würzburg, Königshausen u. Neumann. ↩︎

- Seit ich diesen Artikel im April 2025 geschrieben habe, ist mit RV There Yet? [Nuggets Entertainment, 2025] ein Spiel erscheinen, das genau dieses Bedürfnis erkannt zu haben scheint. ↩︎

- https://naturalisticpaganism.org/2019/04/22/paganism-isnt-where-you-think-it-is-by-john-halstead/ ↩︎

- Buber, M. (1999) Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre, Gütersloher Verl.-Haus, S. 55. ↩︎

- https://abeautifulresistance.org/site/2018/08/29/die-early-and-often-being-attis-in-the-anthropocene-in-progress ↩︎

Schreibe einen Kommentar